【鍋講座Vol. 31】カンヌ国際映画祭報告会 映画「淵に立つ」受賞を受けて レポート

ゲスト:深田晃司(映画監督・独立映画鍋共同代表)

聞き手:土屋豊(映画監督・独立映画鍋共同代表)

ビデオメッセージ:矢田部吉彦(東京国際映画祭プログラミングディレクター)

司会:伊達浩太朗(映画プロデューサー・独立映画鍋事務局長)

開催:2016年7月26日(火)19:00~21:00(18:30開場)@ユーロライブ

今回は独立映画鍋共同代表の深田晃司監督のカンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞受賞の報告会ということで、普段はアレイホールで開催していますが、場所を移して渋谷のユーロライブでの鍋講座の開催となりました。最初に、東京国際映画祭のプログラミングディレクターの矢田部吉彦さんからのお祝いのビデオメッセージから始まりました。

矢田部:「皆様、こんばんは。東京国際映画祭で作品選定を担当しております、矢田部と申します。深田晃司監督、この度はカンヌ受賞、改めておめでとうございます。深田監督が久しぶりに日本人の若手監督としてカンヌに登場したということは本当に快挙であり、嬉しいことだと我々はそのニュースを知った時、とても喜びました。深田晃司監督は東京国際映画祭でも何作品もお付き合い頂いて、我々も大ファンでもある監督がカンヌに行かれたということで、感激もより一層という感じです。10年ぐらい新しい名前の監督がカンヌに登場してなかったのに、どうして深田晃司にそれが可能だったのかはひとつ、今日の会の分析対象になっていくと思いますが、本人からはなかなかやりづらいかもしれませんが、やはり本人の口から沢山語ってもらいたいと思います。

僕が深田さんの創作活動を拝見していて、ひとつは若手中堅監督の中では圧倒的に映画的教養がそもそも深いということです。フランスをはじめとした欧州・海外の映画作家たちに引けをとらない教養に裏打ちされた世界観があります。一番特筆すべきは脚本をコンスタントに書いていく力をお持ちの方だと思います。ひとついい作品を発表して、それなりに評価された後に数年間間隔が空いて、いつの間にか忘れられてしまう。海外の映画祭サーキットは時間の経過がとても速いので、そこで1年、2年のインターバルで新作を発表し続けられる、新作を作るに値する脚本が書ける。この能力というのは特筆すべきものではないかと思います。「映画的教養」という漠然とした言葉でまとめてはいけないのかも知れませんけど、確実に海外のお客さんに届く作風をものにした結果、やはりフランスの映画祭で賞を獲り、その後フランスで公開、海外の映画祭で賞を獲る監督はいるとしても、海外で劇場公開までされる監督はなかなかいない訳で。それを実現して、フランスのプロデユーサーと組み、フランスの映画会社と作品を作ることが出来たことが、カンヌに届く近道となったことは絶対に言えると思います。そこにはやはり深田晃司監督なりの戦略なしには達成出来なかったのだと思います。今日はそこを深く土屋豊監督にはえぐって頂きたいと思います。

『淵に立つ』に関して言いますと、私はワールド・プレミアとなった会場で観ていましたけれども、私も初見だったので、周りの反応を気にしている余裕がなく映画に没頭してしまったので、気が付いたら「もう見事!」という感じで拍手をしていたという感じですね。周りにも相当うけていまして。僕なりに「どうしてかな?」と深いところで考えているのですが、ひとつ今日の問題提起としてどこかで触れて頂ければなと思うのは、脚本のポイントとして、どういう点が海外のお客さんに届くだろうか?と。パラドックスじみるんですけど、日本映画の国際化を考えた時に、余りにもテーマがユニバーサルでどこにでも通用する作品になってしまうと、日本映画っぽくないと言って逆に選ばれないという皮肉なところもあり。もちろん日本映画っぽ過ぎてドメスティックな内部だけを抜いていると海外に旅は出来ない訳で。ユニバーサルでありながら日本的なところを維持するとは何だろう?と、深田さんに訊いてみたいところです。

『淵に立つ』に関して言いますと、私はワールド・プレミアとなった会場で観ていましたけれども、私も初見だったので、周りの反応を気にしている余裕がなく映画に没頭してしまったので、気が付いたら「もう見事!」という感じで拍手をしていたという感じですね。周りにも相当うけていまして。僕なりに「どうしてかな?」と深いところで考えているのですが、ひとつ今日の問題提起としてどこかで触れて頂ければなと思うのは、脚本のポイントとして、どういう点が海外のお客さんに届くだろうか?と。パラドックスじみるんですけど、日本映画の国際化を考えた時に、余りにもテーマがユニバーサルでどこにでも通用する作品になってしまうと、日本映画っぽくないと言って逆に選ばれないという皮肉なところもあり。もちろん日本映画っぽ過ぎてドメスティックな内部だけを抜いていると海外に旅は出来ない訳で。ユニバーサルでありながら日本的なところを維持するとは何だろう?と、深田さんに訊いてみたいところです。

『淵に立つ』で個人的には、宗教性に興味を持ちました。日本的な死生観というものが伝統的な日本映画にはあって、そこが世界に出て行く根底にあるのですが、『淵に立つ』の場合はキリスト教的死生観が見えます。この作品の根底には“罪と罰”という所にあるので、僕はひょっとしたらここは西洋の観客にかなり届きやすいところを掴んでいたのではないか、と思います。この部分については今度じっくり深田さんとお話出来たらと思います。この場にいられないのがとても残念なんですけれども、そんなことで今日の話が盛り上がっていけばいいな、と思います。深田さん、本当におめでとうございます!」

【上映終了】

伊達:矢田部さん、本日は海外出張のために会場に来られないということで、ビデオメッセージを頂きました。ちなみにこの映像の撮影は、深田晃司監督です。

土屋:独立映画鍋・共同代表の映画監督の土屋豊と申します。よろしくお願いします。

深田:今回はゲストという立場ですが、同じく独立映画鍋で共同代表という形で立ち上げから関わらせて頂いていて、今回お題になっている『淵に立つ』という作品が公開待機中なんですが、この間カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で審査員賞を頂きまして、ここに座らせて頂いています。どうぞよろしくお願いします。

土屋:お祝いムードが満載な感じなんですけど、伊達さんの挨拶や矢田部さんメッセージで「えぐってくれ」みたいに言っていて、余りえぐりすぎると俺が嫉妬しているみたいじゃないですか。

深田:そうなりますかね?

土屋:深田監督の才能とか作品の力みたいなのを認めたくないから、何か裏があるんじゃないかと思っている風に見られるのは本当に嫌なんですけども、えぐれと言われるのでえぐりたいと思います。作品については、皆さんまだご覧になっていない方がほとんどだと思うので、内容までは触れないでおきます。

深田:ちょっとした特報映像だけ、今おかけします。

土屋:でも、この前私は試写を観させてもらって、ものすごい緊張感で、先ほどの特報映像に出てきた登場人物の方々が次に何をするか本当に分からなくて、「人間て怖いな〜」というのがまざまざと感じられて。こんな不条理な人間が集まって作る「家族」というものがいかに不条理かっていうのがよく分かって。深田監督は何でこんなに家族嫌悪なんだろう?という感じがちょっとありましたけど。とにかく観させてもらった上で、カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門の審査委員賞を貰ったことは、全然「当然だ」と僕は思ったんです。ということを前提に、「でもさぁ・・・」という話を訊いていきます。

深田:実際、映画というのはスポーツと違うので、1秒でも速く走ればいいものでもないので、その辺の話をしていこうと思います。

土屋:独立映画鍋ではこれまでの間、色々な講座をやってきています。海外セールスや映画祭にエントリーする際にはどういう風になっているか、という話もしてきて。正確な詳細は忘れましたが、どなたかが言っていたのが、最近、海外の映画祭のエントリーフィーが8千円とか1万円とかかかると(※平均すると$65、大きめの映画祭だと$100くらいが相場。鍋講座vol.30より)。僕がベネチアに出した時は8千円位かかりました。ざっくりとエントリーに1万円かかっとして、1,000作品くらいきたら1,000万円じゃないですか。でも、普通にエントリーされた作品が上映されていないみたいです。

深田:その統計の真偽は定かではないんですけれど、確かに最近はどこでも、web上で誰でもエントリーできるようになってはいるんですけど、僕も含めて大体はプログラマーの人たちに直接Vimeoの動画リンクを送って「とにかく観てよ」と送るのが主流になっています。以前はDVDだったのですが。矢田部さんもそうなのですが、プログラマーの人たちは、世界中の映画祭や国内の試写会を飛び回り、作品を探しているんですね。だから自分の足で稼いで見つけた作家や作品の方を選びたがる傾向はあると思います。

土屋:まぁ、今回はひとまずその問題は置いておいて、深田さんから、映画祭デビューからカンヌに至るまでに、実際どういう風に動いていたのかということを、今日は1個ずつ順序立てて話していってもらえますでしょうか。

“黒い情念”に突き動かされて

深田:いきなりキャリアのスタートラインから話すよりは、まずカンヌに届いた色んな要因について、今回の作品は、作った本人としては「作品が良かったから入ったんだ」と強く主張したいところですが、そればっかり言っていても話が終わっちゃうので(笑)、まず、今回の作品はフランスとの合作だったことがとても大きいです。フランスとの合作と言っても幾つかのレイヤーがあって、まずはフランスで活動しているプロデューサーがいたことですね。コム・デ・シネマの澤田さんという、30年間フランスに住んで映画に関わり続けている人と一緒に作ったことと、加えてフランスのCNC(国立映画センター)の助成金が取れたことですね。

フランスの映画の助成金は日本とは違ってとても充実していて、なぜか煩悩の数と同じ、108種類の助成金があるそうです。そのうちの一つにシネマ・デュ・モンド(世界の映画)という、外国映画のための助成金に通りました。これは実は前作『さようなら』では落ちたんですね。時系列はよく把握してないのですが、シネマ・デュ・モンドに通った前か後かのタイミングでMK2(エムカドゥ)という、フランスのワールド・セールスの会社が付いて、それも大きな後押しになりました。ワールド・セールスの会社というのは、欧州、アジア、アメリカなど世界中に映画を売る窓口になる会社で、MK2というのは比較的大きな、Wild Bunch(ワイルドバンチ)とかcelluloid dreams(セルロイド・ドリームス)とかと並ぶワールド・セールスの会社です。比較的、国際的な市場を求めていこうとする作品には、どのワールド・セールスと組むかが大きな要因で、幸い『淵に立つ』はMK2に扱って頂いています。

土屋:ちょっと待って下さい。今回の要因はそれでよく分かったんですけれど、映画鍋的と言うか、カンヌを目指している監督が聞きたいのは、今のポイントはフランス在住の澤田さんというプロデューサーに出会えたこと、助成金を獲れたこと、ワールド・セールスでMK2・・・「エム・ケー・ツー」って言うと素人っぽいみたいで、「エムカドゥ」って言わないとダメみたいなんで(笑)。

深田:「エムカド」って言って、フランス人に笑われました。

土屋:まぁ、MK2が付いたことが一番大きいのかも、という話をされましたが、ではなぜ澤田さんに出会うことが出来て、から順番に聞いていった方がいいんじゃないかと思うのですが。

深田:澤田さんとの出会いについて話す前に・・・今回の『淵に立つ』の企画のスタートは、2006年にA4一枚でシノプシスを書いていて。だいたい今と同じ話なんですけど。その時からこれ撮れたらいいな、と思っていたのですが、当時はまだ1本目の小さい映画を撮った直後でしたし、予算的にも集まらないだろうし、自分の実力的にも技術的にも無理だな、と思っていた中で、その一部をパイロット版のつもりで抜き出して、『歓待』という映画を作ったのですね。結果的にパイロット版というよりは、全然別の一本の映画になったのですが。

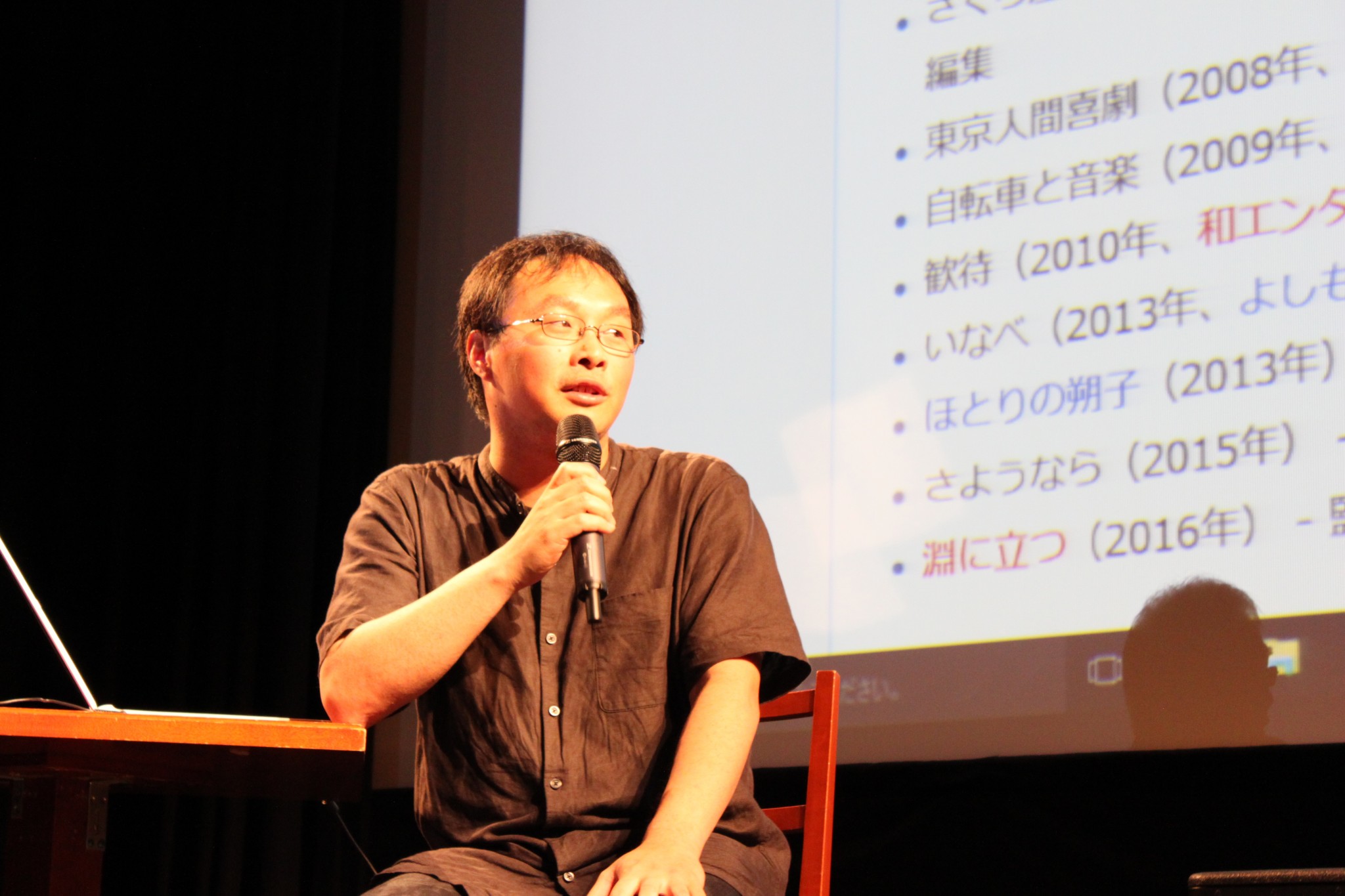

土屋:これはこの表で言うと・・・?

深田:2010年の『歓待』という所ですね。監督・脚本・編集・プロデューサーとなっていますけど。友人から『淵に立つ』はまだ難しいから、欧米ではよくあるようなんですが、長編を作る前の布石として短いパイロット版を作って、それが評価されたら長編に持っていったらどうか、と入れ知恵を受けて。

土屋:それは2006年の時点でですか?

深田:『東京人間喜劇』(2008年)が終わった後にです。2009年にVIPOという経産省がやっている若手監督支援に通ると35mmフィルムで30分の短編が撮れるというのがあって、『歓待』の元になる、『淵に立つ』の前半だけを30分にまとめた短編の脚本を応募したのですが、落ちたんですね。「こんちくしょう」と思って。だったら通った監督よりも先に完成させて、嫌がらせみたいに同じ時期に公開させて、こっちの方が面白いことを証明してやる、みたいな“黒い情念”ですぐに劇団青年団に企画をあげて、同時に知り合ったばかりのプロデューサーのところに持っていきました。

土屋:結構、嫉妬深いんだよね・・・。

深田:嫉妬深いですよ。自分、ぴあもVIPOもCO2も全部落ちてますから。そのくやしさは大きかったです。

土屋:まず、嫉妬深いということもカンヌに通る要素としては・・・。

深田:そういう“黒い情念”を持つのは大事ですね(笑)。

土屋:“黒い情念”、メモしておきます(笑)。

深田:それで、プロデューサーと相談していて、30分だと作っても出口が難しいということで、だったら長編にしよう、ということで『歓待』という全く別の長編映画になりました。

土屋:そのプロデューサーというのは?

深田:和エンタテイメントの小野光輔さんと杉野希妃さんです。『歓待』は私自身もプロデューサーとして資金集めに奔走しました。結局青年団の関連企画として劇団からの助成金を得ることができたのですが、助成金だけでは製作費に足りないので、青年団の俳優が中心で立ち上げた事務所であるレトルや、当時青年団の公演のDVDを出していた紀伊国屋に劇団の制作の方と一緒に企画書を持参し、出資してもらいました。また前作『ざくろ屋敷』の制作会社でもあるポストプロダクション会社アクティブ・シネ・クラブも出資して下さいました。特にアクティブ・シネ・クラブの社長である宮田三清氏は、2015年に急逝されるまで『さようなら』までのすべての作品にプロデューサーとして関わって下さった恩人です。

で、『歓待』の公開時に、のちに『淵に立つ』の企画プロデューサーになる米満一正さんが観てくれていて、そのときはまだ僕とは知り合ってもいなかったのですが、一緒に仕事がしたいと思ってくれたみたいなので、『歓待』は独立した作品ですが、パイロット版としても成功だったわけです。実際に米満さんから声をかけられたのは『ほとりの朔子』の上映後にイメージ・フォーラムでのことでした。彼と二年かけて企画開発を進める中で何人ものプロデューサーに参加してもらえることになって、その流れで澤田さんに『淵に立つ』の脚本が渡りました。澤田さんとは何回か意見交換し、脚本を改稿するたびに読んでもらって、そのどこかのタイミングで参加を決めて下さったそうです。

土屋:深田さんが映画祭デビューしたのはどの作品になるのですか?

深田:『ざくろ屋敷 バルザック「人間喜劇」より』(2006年)東映アニメーションで作った作品です。これがKINOTAYO映画祭という、パリで毎年開催されている日本映画祭に呼んで頂けて、「海外で上映されるって楽しいな」と思いました。ただし、この映画祭はあくまで日本映画に特化した映画祭なので、国際映画祭という意味では、2009年に『東京人間喜劇』がローマ国際映画祭に選ばれて、この時が初めての正式な国際映画祭でした。

土屋:その時はまだ初めてだから、ローマに行って映画祭がどうなっているとか、このプロデューサーにこういう話をした方がいい、とか全く考えてなかった?

深田:全く考えてなかったですね。完全に物見遊山で行きました。ただ、2010年にはパリシネマ国際映画祭で『東京人間喜劇』と『ざくろ屋敷』が上映されることが決まり、その時に次の別な企画を持ってパリシネマの企画マーケットに参加しました。映画祭のイメージというと新作がプレミア上映されるとかレッドカーペットを有名人が歩くみたいな華やかなのが典型的ですが、その裏側でマーケットという一般の人には余り知られていない部門が併設されている場合も多くて。いわゆる“映画市場”なんですが、完成した映画やこれから作ろうとしている映画の企画書・脚本をみんながマーケットに持って来てブースをそれぞれ構えて、ちょうど就職説明会みたいなイメージですが、訪れるバイヤーやプロデューサーたちと順番に30分くらいミーティングをして、うまくいけば話が決まる、みたいな。

土屋:『東京人間喜劇』と『ざくろ屋敷』が「パリ・シネマ」というパリ映画祭で上映されたことをきっかけに、パリ映画祭の中の企画マーケットを初体験した、と。

深田:企画マーケット初体験で、そもそも“企画マーケット”という概念もその時初めて知りました。そのときは結局商談成立とはなりませんでしたが、そういった経験を経て映画祭には色々な役割があることを知るようになりました。その後の作品については、和エンタテイメントという会社は海外の映画祭に対してとても意欲的だったこともあって、『歓待』は映画祭の数だけで言えば60〜70箇所の映画祭を廻っているという、驚くほどバカ当たりした映画で。

土屋:その時点で“黒い情念”はもう解消・・・?。

深田:いや、もう全然・・・!今でも日々“黒い情念”は渦巻いていますね、本当に。

土屋:今でも渦巻いている(笑)。分かりました。

深田:『歓待』が東京国際映画祭で賞を頂いた後のパーティーでVIPOの関係者の方が何名かいらっしゃっていて、そこで挨拶した時に多少はスッキリはしましたが(笑)。

土屋:そうなんだ・・・(笑)。

深田:“黒い情念”は意外とそんなになくならないものですね。余談ですけど、映画作ってうっかりエゴ・サーチとかして賞賛意見に気をよくして深入りすると、とんでもない地雷を踏んだりして。そういう時に大抵、また“黒い情念”がブワッと・・・。まぁ、それはどうでもいい話なんですが。

土屋:そこまでになると、余り“黒い情念”も出てこないような気もしますけど、やっぱまだまだあるんですかね?

深田:ありますね。なんであそこの映画雑誌は僕の映画を全然取り上げてくれないんだろう?とか、編集さんは僕の映画が嫌いなのかな、とか考えたり、色々クヨクヨありますよ。

グランプリ受賞で動き出した運命

土屋:それで、『歓待』はあちこちの映画祭に招待されて、ただ「ヤッター‼︎」って喜んでいるだけではなくて、次の作品の企画書を持って行け、とかあると思うのですけど。

深田:そういう意味で具体的なステップ・アップになったと思うのは、『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭で結果的にグランプリと若い審査員賞という2つの賞を頂いたのですけど、まだ賞が決まる前に行われた上映が終わった直後に、シュルヴィバンスという、フランスで配給と製作、両方やっていて、かなりとんがったインディペンデント系作品を扱っている会社なんですが、そこの人たちが『ほとりの朔子』を配給・上映したいと声をかけてくれたんですね。その時に、準備中だった『さようなら』の英語の企画書を持っていたので、それもその場で渡して「やりませんか?」と声を掛けました。結果としてシュルヴィバンスの方にパートナーになってもらって、シネマ・デュ・モンドに応募することになりました。補足ですが、もしかしたら今日来ているお客さんの中にシネマ・デュ・モンドに出してみたいと思われた映画人の方もいらっしゃると思いますが、あくまでフランスに窓口となるパートナーがいないといけない、という条件があります。結果的にそのときにはシネマ・デュ・モンドは通りませんでしたが、シュルヴィバンスの配給で『さようなら』は今年フランスでの公開が決まっています。そういった意味では、映画祭を有効活用出来た例だと思います。

土屋:今までの話を聞いていると、『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭でグランプリを獲ったこと、そこで一段ステップが上がった感があるんですけど、シュルヴィバンス以外から声がかかることはなかったのですか?

深田:賞を獲った後に、何箇所かでフランスで配給したいという声はかかりましたが、賞を獲る前に声をかけてきてくれたのがやはり嬉しかったので。シュルヴィバンスの人たちは、カリーヌさんとギョームさんというんですけど、話してみて人柄がとても良かったというのもあるので、そこにお願いしました。

土屋:お金の条件とかではなしに?

深田:お金の条件的な駆け引きはその時はしませんでした。

土屋:その判断をしたのはプロデューサーなんですか?

深田:『ほとりの朔子』にはCo-プロデューサーとして私も関わっているので、私から和エンタテイメントに話して。最終的にはシュルヴィバンスから和エンタテイメントに連絡してもらって、条件面を詰めて決めてもらいました。

土屋:俺はそんな何箇所からもオファーを受けた経験はないから、もし仮にそうなった場合にどういった観点で選べばいいか迷った時に、“最初に声かけてきた”みたいな仁義的な観点でいいのかな?と思ってしまいますが・・・。

深田:とはいえ、一応どういった条件で配給してくれるのか、MGはいくらか、とかのビジネストークはしていますよ。そこがちゃんとした条件で、シュルヴィバンスの配給作品であるアフリカ映画をフランスでスマッシュヒットさせている実績もありました。そういった好条件があったうえで、作品を気に入ってくれていること、誠実そうな人柄であることは重要でした。

土屋:シュルヴィバンスの実績とかを、色んな人から聞いてリサーチしたとかまではやってない?

深田:前の実績を軽くは聞きましたが、そこまではしなかったですね。ただシュルヴィバンスと話した時に、私のフランスでの活動をサポートしてくれている小山内照太郎さんという方が一緒にいまして、彼は『ざくろ屋敷』に山田宏一先生が寄せてくれた評論を読んで、全く会ったこともなかったのに突然『ざくろ屋敷』を上映したいとパリから電話をしてきてくれて。それからの付き合いで、今も友人なんですけど、彼はずっとフランスの映画界にいて色々な情報に通じているので、声を掛けてくるなかに怪しい人がいると注意喚起を促してくれたりと助けられましたね。

土屋:そうだよね。この人は何者で、何をしていて、どこまで信用していいのか全然わからないじゃないですか。やっぱりそういうのを分かってる人が身近にいるかいないかでは違いますよね。

深田:はい。海外の映画祭でヨーロッパのプロデューサーと話していてアドバイスされたことは、大きい映画祭となると実績がある人もない人も、誠実な人もそうでない人も玉石混合で世界中から集まってくるから、例えばカンヌに企画を持っていれば色んな人から声はかけられるだろうけど、必ず業界内での評判はどうなのか裏を取れ、と言われました。狭い世界なので「あの人どうだった?」と訊けば色んな話が聞けるから、そういったリサーチはした方がいいよ、と。やはりどこの世界も映画業界には地雷みたいな人も結構いるようです。

評価された実績

土屋:『ほとりの朔子』で止まっていましたが、シュルヴィバンスが『朔子』を非常に気に入ってくれて、公開はフランスだけですか?欧州公開?

深田:フランスとイギリスで公開しましたね。

土屋:評判はどうだったのですか?

深田:公開規模はそんなに大きくはないですが、ただ、規模の割には結構成功しましたね。大きかったのは、カイエ・デュ・シネマをはじめ、好意的な批評が沢山出たので。向こうの助成金は脚本の質とともに監督の実績も見られるので、助成金の申請時にフランスでの公開作があるかないかも関係してきます。もちろん脚本の内容も座組も違いますから実際にはどうだったのか分かりませんが、『ほとりの朔子』公開前の『さようなら』が助成金に通らずに公開後に申請した『淵に立つ』が通ったというのは、まったくの偶然という訳でもないと思います。

土屋:つまり、公開実績がある、ということですね。

深田:それは、フランスの映画界に僕の作品を知っていてくれている人がそれなりには増えてはいたということですね。MK2は『淵に立つ』の脚本段階でもうセールスに入ることを決めてくれたのですが、その理由をMK2の担当者に訊いてみたことがあります。何か自分で言うと自慢しているみたいですが・・・すみません。まず、①脚本を気に入った。②過去作を気に入った。③信頼出来るプロデューサー(澤田さん)が持って来てくれた。そして、これが大きな決めてだったと言われたんですが、④“監督ステートメント”が凄く気に入った、と。

土屋:『淵に立つ』のステートメントが。

深田:はい。“監督ステートメント”と言っても映画業界の人じゃないと分からないかも知れませんが、企画書には大抵、“ステートメント”という監督の決意表明みたいな文章がついてまして、この作品をなぜ作りたいのか、この作品にはどういう価値があるのか、などを熱く綴られたりしています。日本で企画書を回すときにはそこはさほど重視されません。もちろん全員ではありませんが、日本のプロデューサーに企画書持って行っても「キャストは誰を考えてるんだ?」とか、「いくらなら出来るか」とか、「有名な原作はつけられるのか」とか、すぐに金の話や外側の話になることが多いのですが、少なくとも作家性が重視される欧州においては、監督がどういう想いでその映画を作ろうとしているのかがちゃんと重視されます。

土屋:・・・何て書いたのですか?

深田:色々熱く語っていて、久しぶりに自分でも読み返してみたら、「結構いいこと書いてるな」と思ったんですけど、家族がモチーフの映画なので、現代社会において家族をどう描くべきか、理想の家族像を描くような映画はうんざりだ、とか。

土屋:そこで“黒い情念”をちょっと出して・・・(笑)。

映画がどうやって普遍的な国際性を持つか

深田:そうですね。矢田部さんが冒頭で議題に上げてくださった、「国際性をどう持つか」というところにも繋がってくると思います。自分を例にして語るのは恐縮なのですが、やはり、海外の映画に強く感じ、日本映画にちょっと足りないな、と思うことは社会意識なんです。社会意識と言っても、何もケン・ローチみたいにガチンコの社会派映画になれ、という訳ではなくて、例えばヨーロッパの映画で普通の男女の他愛のない恋愛ドラマがあったとしても、そこには移民やドラッグの問題が入ってきたりする。ごく当たり前に物語の背景として普通に入ってくるんですね。つまりは、そこで被写体にする若者たちの立つ地面は、あらゆる社会問題と繋がっているんだ、という意識があるかないか、が凄く大きいのではないか、と思っていて。私のステートメントでは、自分なりの家族観を今、流通している家族ドラマを多少disりながら書いたんですね。それを気に入ってもらえたのはなんか分かるなぁ、と思います。一方で、矢田部さんからせっかく出た「国際性」というものの難しさについても考えたいですね。

土屋:「ユニバーサルでありながら日本的なところを維持するとは何だろう?」と言っていましたね。

深田:凄く難しくて。国際映画祭に出て行くと、色々なジレンマがあるんですね。例えば『ほとりの朔子』をあるアジアの映画祭に出したときに、プログラマーから「これ、日本映画っぽくないよね。欲しいのは日本映画なんだ」と言われたこともありました。では、国際性というものをどう意識すればいいのか、自分の中でも答えを探っているところです。諸外国の期待するようなジャポニズム、オリエンタリズムにみすみす嵌りにいくのは違うと思うんです。でも、仮に僕が海外の小説を読み漁って、西洋哲学に精通して、海外で何年も暮らして外国語がペラペラになれば、自分の中の日本人的な部分を完全に殺してグローバルな作品が作れるようになるか、と言うとそれもまた多分違うと思うんです。結局は普遍的なテーマをどれだけ深めることが出来るか、ということと、それを描く時の立ち位置、視点はどこなのか、ということが問われるのだと思います。

僕は歴史学の考え方に置き換えてみたら腑に落ちたのですが、現代の歴史学においては「客観的な歴史は存在しない」とよく言われます。19世紀以前においては、出来事を歴史家が客観的に記録したものが歴史だと素朴に考えられていたんですけど、20世紀においてそれは否定されることになった。なぜなら、「客観的な歴史なんてものは存在しない。客観的な歴史を綴る歴史家でさえもその歴史家自身の歴史、その出自や無意識から逃げられはしない」からです。歴史家自身がどの民族に属し、どの国に生まれてどういう考え方でどういう性格か、その主体性からは絶対に、どんなに客観的なフリをしていても逃げることは出来ません。それは結局、映画監督にもそのまま当てはまることだと思います。グローバルになるということは、自分の出自を隠蔽するのではなく、自分自身の育ってきた文化圏や歴史的背景を自覚したうえで、ちゃんと自分の目で世界と向き合えるかなのだと思います。国際的であることはよいですが、国際人なんていうありもしない人種のフリをしてしまうと、余り良くないと思います。

土屋:・・・いや、凄いね、深田監督のこんな熱弁を初めて聞きました。勉強になりました。

深田:初めてしました(笑)。

作家性重視のフランスと商業性重視の日本

土屋:確かに、そういうことをフランスの配給なりセールス・エージェントとのやりとりの中で実感しているということですね。

深田:感じていますね。例えば河瀬直美監督がフランスであれだけ知名度を得て、評価をされているのは分かる気がしていて。この間の『あん』という作品が河瀬監督の初めての原作ものでしたが、逆に言えばそれ以前の作品は全てオリジナル企画なんです。特に映画祭という場だと“作家性”の有無が凄く見られる。作品の上手い下手よりも、そこにその作家にしか描けないサインがあるのか、その人なりの視点があるのか、が問われます。

一方で、日本においては“経済性”がより強く求められるためオリジナル企画が通りづらい状況がある。やっぱり、有名な原作がないと企画が通りづらいという状況においては、よっぽど演出に強烈な個性がない限り、作家性は後退していくことになる。そういう日本映画界で、河瀬直美監督は一際輝いて見えたんだろうな、ということは、何となく分かる気がします。

土屋:勿論そういう作家性なり、世界の捉え方なり企画の立て方なりを前提で持っていたとしても、『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭に行って、観られる機会が出来たからそういう人たちとも知り合えたことがあるじゃないですか。『歓待』もそういう一個のステップになったと思うんだけど、一個一個ステップを上げながら、作品の質も上げながら、尚かつ映画祭で色んな人に観てもらい、チャンスを掴んでいくことが必要、当たり前ですが、そういうことですよね?

深田:そうですね、意外と裏技はないもんです。

シネマ・デュ・モンドに通ることの意義

土屋:『ほとりの朔子』以降の『さようなら』は、どこかとの合作だったんですか?

深田:これも色々な経緯がありまして。制作段階では日本、フランス、韓国の合作になる予定でしたが、お話した通りフランスでの助成金はとれませんでした。フランスの助成金システムは良く出来ていて、助成金がCNC(国立映画センター)から下りると、申請した会社は、それを出資金に出来るんですよ。そのお金がビジネスとして活用出来るようになる。つまり、助成金を貰った会社は、それをもって映画の権利を獲得したり、映画が当たったら出資比率に応じて分配金を貰うことができる。

土屋:ただで国から貰って、そのお金でビジネスが出来る、と。

深田:それがフランスの助成金のシステムで。実は向こうのプロデューサーは、会社自体にそれほど資本金がないことが多いんです。助成金制度が充実しているおかげで、リスクを最小限に抑えて映画製作に臨めるわけです。残念ながら『さようなら』の場合は助成金に通らず、日仏合作にはなりませんでしたが、配給は継続してお願いしています。

韓国の方も、1ヶ月位前までいい感じで進んでいたのですが、韓国側のプロデューサーが韓国の大手テレビ局に出資を要請するなかで、韓国人のキャストをもっと増やしてくれ、とか韓国ロケを増やしてくれ、とか、韓国で映画を売るために必要な要素をもっと脚本に加えてくれ、という話が直前になって増えてきて。それ自体は悪いことではなくて、本来、合作とは時間がかかるもので、双方が作りたいものを話し合っていくものですし、やってみたら楽しい作業だったかも知れませんが、本来、時間をかけてやるべきことを撮影直前の1ヶ月弱で行うのはさすがに無理で、いきなり脚本も直せないので、申し訳ないですが断ってしまいました。ということで、『さようなら』は日本単独出資になりました。だから、韓国側の資本がなくなった分、当初想定していた半分以下の予算になってしまい、みんなでお金集め直したりはしました。撮影を中止にしないでクランクインを決めてくれた幹事会社、製作委員会の皆さんにはありがたいと思っています。

土屋:『さようなら』の実績は直接には『淵に立つ』には影響はなかった?時間的に『淵に立つ』を進めながら、『さようなら』に入っているようだけど。

深田:タイミング的には直接は影響してないと思います。ただ、『さようなら』が東京国際映画祭で上映された時、日本より海外のメディアがやたら取り上げてくれて、そういったものの積み重ねでMK2の耳には届いていたみたいなんで。何か影響したかも知れません。

土屋:セールス・エージェントのMK2がシナリオの時点から決めてくれた話がありましたが、それをMK2に話を持って行ったのが澤田さんで、企画書も本も決定稿に近いものがあって?

深田:撮影稿についてはクランクインの3日前まで本は直してはいましたが、ほぼ決定稿に近いものをフランス語に全部訳して持っていて貰いましたね。MK2の判断が、シネマ・デュ・モンドの後であれば、その結果も影響しているかも知れません。シネマ・デュ・モンドは毎年、130〜150本位申請が来て、通るのが数本らしいので、比較的狭き門に『淵に立つ』は通ることが出来たので、品質保証という点で後押しになるはずです。フランスの助成金システムが日本のそれと決定的に違うのは、フランスの場合は助成金に通ることで作品のバリューが上がるので、それによってさらにお金が集まったりするんですね。それに『淵に立つ』は上手くはまれたのかも知れません。

土屋:シネマ・デュ・モンドに応募するためには窓口がフランスにある必要があり、フランス映画かフランスとの合作映画かではないといけないんですね。

深田:事務所がフランスにあるプロデューサーですね。フランス映画は逆にダメです。外国映画のための助成金なので。フランスにはおよそ煩悩の数だけの助成金がある話は最初に触れましたが、シネマ・デュ・モンドはその中のひとつで、フランス映画向けの助成金というものもたくさんあります。例えばフランスと韓国は合作協定を結んでいて、韓国人がフランスで映画を作る、フランス人を使って映画を作るとなると、韓国人もフランス人としてカウントされて、より助成金にアクセスしやすくなります。フランスの助成金制度はポイント制で、フランス人がどの程度スタッフ、キャストの重要な部署に関わっているかどうかでポイントが加算されて助成金の額が決まるんですが、韓国には協定がある分、ポイントが加算しやすくなり助成金もそれに応じて増えていくという。

土屋:ポイントに応じて額も増えていくんですね。

深田:協定のおかげでポイントを加算し易い韓国映画と比べ、日本の場合は幅が非常に狭いと言えますね。

土屋:シネマ・デュ・モンドは『淵に立つ』の総予算の何割ぐらいだったんですか?

深田:出資比率で言えば日本とフランスで半々ぐらいのはずですが、その中でフランスの助成金の正確な額は僕も把握していないのでなんとも言えないのですが、恐らく20%〜30%位がシネマ・デュ・モンドの助成金だと思います。

土屋:・・・結構凄いよね。総額の3割でしょ?

深田:2億円とかはかかっている映画ではないですからね。フランスの助成金をもらうメリットは色々あり、経済的に助かることも勿論なんですが、半分はフランスに税金を納めているフランス人を使わなければならないんです。今回助成金が確定したときにはもうクランクイン直前だったので、だったらポスプロを全部フランスでやろうということになったんです。私、撮影監督、音楽、効果、制作の全員でフランスに行って3週間仕上げをしました。カラー・グレーディングという色の調整を行うカラリストや、ミュージシャン、サウンドディレクターも全員フランス人で、音楽の録音、音の仕上げとかを全部フランスで行い、結果的にフランス人の視点が入ったことが、この作品にとってはプラスになったと思います。編集アドバイザーもフランスの方についてもらいました。

土屋:フランス人の視点も入ったし、そこでお金をキチッと使うと。

深田:おかげで国内でのポスプロ費は大分抑えることが出来たはずです。笑い話ですけど、フランスのスタジオに日本人たちが乗り込んで行って、その体制の違いも露わになりました。今回『淵に立つ』では、編集部というものはなく基本私ひとりでなんでもかんでも行っていたので、フランスに入ってからもスタジオの一室を借りて、エンドクレジットやオープニングタイトルを監督がPhotoshopで調整しているという状況でして。一方で向こうのスタジオだと、カラー・グレーディングも音のミックスもここ(ユーロライブ)くらいのサイズのスクリーンでプレビューしながら出来るんですよ。そんな素敵な環境で撮影監督の根岸憲一さんと、あちらのカラリストの人と、色をどうしようかとカラコレをやりながら、僕はときどき抜けては隣の部屋でひたすらクレジットを作っている。フランス人からしたらなかなか前代未聞だったと思います。

土屋:今年のカンヌ出品監督で最も貧しい監督って言われてたんじゃなかったでしたっけ?

深田:さすがに公式にどっかで書かれたりしたことはないと願いますが、その自信はありますね。

土屋:あるよね・・・。普段から見てて、俺も絶対・・・(笑)。

深田:余談ですが、特に欧州の助成金の場合、発展途上国に開かれているんです。ASEANに特化した助成金が充実していて。多分、欧州の植民地時代に対する贖罪意識も関係していると思うのですが、一方で、東南アジアで映画作ってる監督ってエリートが多いせいか、意外と裕福だったりするんですよね。

土屋:そうなんだよね。

深田:海外の映画祭で会うインドネシアやフィリピンの監督の方が、明らかに僕よりまともな生活をしてそうで。そろそろ日本も映画については先進国をやめてみたらどうかと思うんですけど。

土屋:でも、今回カンヌで賞も戴き、帰って来て2ヶ月くらい経って、徐々にセレブ感が出てきた感じはするんですけど、実際大分生活楽になってないんですか?

深田:ないんですよ。びっくりするくらいないですね。もうちょっとあるかと思ったのに。映画の公開がこれからだということもあるんですけど、カンヌは賞金が出ないっていうのが誤算で。確かに、過去の報道で、カンヌ受賞で賞金いくら、という報道見たことがなかったけど・・・。

土屋:まぁ、でも、これで一気にいけるんじゃないの?

深田:どうでしょうね。『淵に立つ』が当たればいいんですけど・・・。10月公開なんで、その頃にはみんなカンヌのことなんて忘れてますよ。

土屋:『淵に立つ』は海外で売れてる訳でしょう?

深田:『淵に立つ』に関しては、結果的に国内より海外全体の方が売れるはずです。

土屋:何ヶ国に売れてるんですか?

深田:MK2担当者に訊いたら、カンヌで賞を獲る前に10数カ国に売れていて、最後に「北米に売れた!」と興奮していて、良かったなと思うんですけど。その後に賞を頂いたので、多分もうちょっと拡まっているのではないかと期待しているんですが。

土屋:北米に売れるといくら位になるのですか?

深田:聞いてないんですよ。いくら位になんでしょうね。

土屋:分かりました。知ったらぜひ教えて下さい。整理すると、勝因としてはフランスの共同プロデューサーを得られたこと、シネマ・デュモンドという助成金に通ったこと、それで信用を得てMK2がワールド・セールスを担当してくれたことですよね。

役者から見たカンヌと深田監督

ここでご来場の出演者の紹介があり、主演の浅野忠信さん、筒井真理子さんが壇上に上がって下さいました。

深田:浅野さんはカンヌへはもう何回行ってるんですか?

浅野:5回くらいかな・・・。

深田:凄いですね。私は今回が初めてで、思った以上に強烈な印象で。街全体が映画のためだけにある恐ろしい空間でした。タクシーの運転手が『淵に立つ』を観ていて「良かったよ」と言って来たりして。六本木でそんなこと有り得るだろうか?と。映画リテラシーが異様に高い空間で、心地よかったです。

浅野:僕もカンヌだけではなく色々な国際映画祭に呼んでいただきましたが、そういう中での出会いは俳優にとっては大きかったですね。海外のプロデューサーや制作会社の方、スタッフや色々な方に出会って、「一緒に撮ろうよ」ということが実際あったので。映画祭は、やはり行くものだと思いましたね。

深田:ちょっと無理してでも行った方がいいですね。

浅野:行くのは大変ですけど、それなりに収穫がありますね。

深田:筒井さんは今回、初カンヌでしたね。いかがでしたか、カンヌの印象は?

筒井:『淵に立つ』を会場で一緒に観ていましたが、観客の方達ひとりひとりの観る力が素晴らしいなぁ、と思って嬉しかったですね。それが体感出来たことと、帰りの空港までのタクシーの運転手さんとずっと映画の話をしていて。街中みんなが映画を愛しているんだな、ということが本当に嬉しかったです。

深田:ここ8年ほど国際映画祭に行かせてもらえるようになって、日本で当たり前だと思っていた映画の常識が、全然当たり前じゃないんだな、ということが相対化出来たことが、一番大きな収穫じゃないかな、と思います。

土屋:この監督に、現場でこんな早口でバーっと言われて、最初、理解はどんな感じでした?

浅野:初めてお会いした時、僕の方が逆にバーって話していたので(笑)。

深田:そうですね、凄く熱かったです。

浅野:今監督がおっしゃっていたように、日本の映画の常識は海外から見ればとんでもないこともいっぱいあるので、僕は臆病になっていた部分もあったんですね。だから、映画の撮影に入る前に出来るだけ早く恐れていることを何とか監督にぶつけて、いい形で現場に入りたいというのがあったんです。それで失礼なことをいっぱい“ワー”っと話していたので。監督もその分返してくれたので嬉しかったですね。フランスの方が監督のステートメントを見てやる気になったのと一緒で、監督によっては心配になることがあるんですが、深田監督の言うことは「ああ、凄い!!!」という感じで、どんどん巻き込まれましたね。

筒井:私は、台本が完成する前に色々お話が出来て安心だったのと、台本をいただいた時に、素晴らしくて震えましたね。現場では、そういうシーンの説明の積み重ねがあったのと、一番最初のリハーサルの時に監督の家族観とお父様のお話をされていたので、ああ、この作品は深田監督にしか撮れないものだなぁ、と思って、この世界観を任せて、とても安心感がありました。

お二人の他に、ご来場くださった『淵に立つ』のスタッフの方々にもご挨拶頂きました。

質問コーナー

質問者①:自分の好きな国内のある映画祭で深田作品を観たいのですが、毎年出品されていません。出品する映画祭はどう決めているのですか?

深田:プロデューサーと一緒に慎重に決めています。多くの映画祭はプレミア、つまりその映画祭で初上映であることを重視しているので、どの映画祭に最初に出すかはとても重要です。より多くの人に届けるために、どの映画祭が作品の価値を高めてくれるか、宣伝につながるか、マーケットがあるかないか、ヨーロッパの市場に強い映画祭か、アジアの市場に強い映画祭か、いろいろな条件が重なってきます。例えば東京国際映画祭なら最低限でもアジア初上映を求められます。そのうえで、最終的には私たちだけで決められることではなく、その映画祭が判断することですし、逆に映画祭から出品依頼を頂くこともあります。

土屋:出品する映画祭はどう決めているかについては、ドライな理由で、プレミアをどこでやるか選ばなくてはならないので、優先順位を付ける訳です、制作側としては。アジア・プレミアは最初はここがいい。落ちたら次、次、とやるので、出品する映画祭の優先順位をどう判断するかは人によって違うと思います。

質問者②:深田監督の映画を日本映画とさせているものは何ですか、と訊かれたら何と答えますか?

深田:ひとつは、プロデユーサーが日本人で出資金が日本から出ているからだ、と言えます。フランス資本が過半数になれば僕の映画はフランス映画になる訳です。でも、結局問われるのは作家性で、自分が日本人であることをことさら意識しなくても、ちゃんと自分の目で世界を見て、自分の視点で切り取れれば、自然と日本という文化圏で生きてきた何がしかが反映されると思うので、そうであれば資本に関係なく僕の撮っているのは日本映画です、とも言いえると思います。ただ、実際のところ、どこの国の映画であるかは便宜上の区分けでしかないので、どうでもいいかな、と思っています。

質問者③:映画のテーマについてですが、海外と日本のオーディエンスは違うと思います。社会意識が入っているか、批判的意識はあるか、に違いがあると思います。これからの監督はグローバルな目線で作るべきなのか、日本映画だからドメスティックな方向に合わせ、海外は狙わないのか、どう思いますか?

深田:どちらが正しいということもなく、人それぞれだと思います。僕自身は、少なくとも自分の好きな企画で作り続けることが目標で、作る段階で海外も国内も意識していません。ただ、作家性の強い作品を作るためには、戦略的にヨーロッパの資本も視野に入れていくことになるはずです。繰り返しになりますが、作家自身の目で世界を切り取れているのか、が問われてくるはずです。あとはシステムですよね。この間、上海国際映画祭の新人部門の審査員をさせて頂きました。イランやイスラエル、台湾、香港、日本、中国といったア各国からセレクションされていて大変面白かったのですが、残念ながら厳しい検閲に晒されている中国映画は非常におとなしい、小さくまとまってしまっている作品が多いように感じました。

では、日本にそういうのはないのかと言うと、日本の場合、「経済的検閲」があると思っています。日本映画は経済的に凄くいびつな状況で、黒沢監督や是枝監督、河瀬監督にしても、海外で競争力があるような多くの映画はどちらかといえばヨーロッパ的作家主義映画なのに、ビジネスモデルは製作予算のすべてを興行収入で回収しなくてはならない、アメリカ型のものになっています。日本映画はハリウッド映画と比べても日本語であるといる時点で市場は圧倒的に狭いにも関わらず。だからこそ、助成金の制度を整備して、産業と文化のバランスのなかで多様性を保たなければならない。欧州では助成金という形で例えば2億円の映画を作ろうとしたら1億円で撮れる。じゃあ、経済的リスクを助成金で減らせないから何が起きるかと言うと、有名な原作を使わなくてはいけない、とか、とんがったテーマの映画や政治的な映画では客が来ないからと、そういったところで経済的な自主規制がかかってしまう。多分そこの問題は個人の努力ではなく、社会意識そのものを変えなくてはならないと思います。

土屋:結構自主規制が多いのではないですか?面白ければ、別に政治的、社会的なものをやってもそれだからお金払わない人っていますか?

深田:原発が爆発して日本が滅びることを描いた『さようなら』の時には、某大企業からは「うちの会社はこれから経産省と仕事をしていきたいと思っていて、反原発映画にお金を出していると思われると困るので、うちは出せない」とハッキリと言われました。

土屋:原発ねぇ・・・。うん。

深田:あと、政治的にとんがったものをやろうとすると、どうしてもインディペンデントになってしまい、凄い低予算映画になってしまう一方で、フランスの『Hands Up!』という数年前に東京国際映画祭で上映されていた移民問題を扱ったとても面白い映画があって。その内容は超露骨なサルコジ政権批判だったのですが、ちゃんとCNCから助成金を貰っているんです。そういったことが可能でそれをやっても社会的問題にされない国と日本では、作れるものは違ってくると思う。

質問者④:これから確実に大きい映画のオファーが増えると思いますが、思われていることはありますか?

深田:どうでしょうね。あまり増えないんじゃないでしょうか(苦笑)。僕は、自分の作りたい企画を「思いついちゃったからしょうがない」という感じでコツコツやっていく人間で、今後も多分そうなるので、予算を少しでも増やしていく中でどうやって作家としての自由の領域を確保していくか、という戦いになると思います。そのためには自分でなるべく企画を考えるし、企画をプロデューサーに持っていくし、場合によってはお金集めに自分が動く、というようなスタンスで行きます。

質問者⑤:日本は映画が完成後に助成金が出て、海外は前もって出す方式を取っていて。国側、もしくは自主映画を作っている人間側で「これはお金もうけではなく文化なんだ」と、文化提言として先にお金を出せという時に、何が出来るでしょうか?経済産業省から文化庁の管轄になるべきだろうと思うのですが、文化振興の一環として映画が成立していけないでしょうか。フランスが外国映画にお金を出すのは、「世界中の文化の多様性を吸収したい」という考え方があると思うのですけど、その方向ではどう思われますか?

深田:日本の助成金システムは凄く未成熟ですし、文化予算を増やしてもらうのは大事ですが、まずは映画人自身が変わっていかなくては、と思っています。国から助成金を貰うこと、税金を使うことについて国に引け目を持つ必要はなくても、納税者に対して説明責任はあるだろう、と思います。なぜ映画に税金を使うべきなのか、を映画人自身が今後言語化していかなければならないと思います。

例えばフランスの行政側の人間に日仏でなぜ合作協定が結べないかと聞くと、こう言いました。フランス人にとって映画は文化である。しかし日本の行政の人と話していると、靴や車と一緒くたに産業、工業製品みたいに言われる。そこまで思想が違うと協定は難しい、という。それは、行政に対し映画人自身が映画の価値を説明出来てこなかった責任は大きいと思います。映画に限らず多くの芸術文化は、そういうことを話していかなくてはならないと思います。それに、やはり文化予算をどうにかする前に業界内の歪つな状態、日本映画の興行収入の1千億円のうちの80%を東宝、東映、松竹さんが独占しているという状況自体が大きな歪みとしてあって、現実には圧倒的に東宝さんなんですが、そういった不均衡を映画人自身が変えていかないと。文化予算はその先の話だと思います。業界内の競争原理を平等化していくことが先で、結局は映画人自身が自分たちの問題として話さなきゃいけない。

土屋:問題ないと思っている人が結構いる訳でしょ?俺らには問題だけど、何が問題なの?と思っている人達と如何に問題を共有して、業界全体で何が言えるか、だよね。

深田:業界全体で利害を超えて問題を共有出来るか、ということですよね。思想が制度という形になっていくので、例えばフランスの場合、チケット税という形で興行収入のお金を循環させるんですね。色んな所で何度も言ってるので耳にタコだよ、と思う人もいるかも知れませんが、日本の映画のために文化庁が1年に使う金額は20億円なんです。韓国になると年間400億円、フランスになると年間800億円になるんです。国家予算に対する文化予算の割合が日本は低いというのが前提としてあるんですけど。では韓国とフランスの映画のための助成金が文化予算で賄われているということではなくて、フランスでは興行収入の10%、韓国では3%のチケット税を業界の中で循環させて大きな財源にしている。テキトーな例ですが、リュック・ベッソンのアクション映画が大ヒットすると、そのお金の一部が巡り巡って、作家性の強い小さい映画が撮れるようになるということがフランスと韓国ではなされていて、日本にはない。一方で1千億円の8割を大手が独占している。

文化予算を使うとなると、国民全体のコンセンサスが必要となってくるので、僕は20年、30年、下手したら50年先になるかも知れませんが、映画業界のお金を循環させることが出来れば、映画業界の核を作ることになるので、出来れば15年以内にやりたいな、ということを、5年前から15年以内と言っているので、そろそろカウントを減らしていきたいな、と思っています(笑)。

土屋:そうです、5年前からずっと言っています!「CNCは凄い、フランス行政は凄い。エリック・ロメール大好きだ!」とず〜っと5年間言っているので、そのご褒美にカンヌに行けたのかなぁ、と思っています(笑)。分かんないけど・・・。

深田:カンヌに入れたのは結局は審査員の主観なんで、まあ運が良かったと思っているんですけど、今回カンヌに入ったことで僕の話に耳を傾けてくれる人がちょっとだけ増えたな、という印象があるので、そういった立場は活かしていきたいな、とは思っています。やはり、日本の今の映画行政がいびつなままで残ってきてしまったのは、これまで発言出来る立場にいた映画人の諸先輩方が、みんなではないにせよ、やはり発言してきてくれなかった、という恨みがちょっとあって。

土屋:ダメだった、と。もっとしっかりしろよ、と。恨み⁉︎また“黒い情念”‼︎(笑)

深田:恨みって言うと喧嘩売っているみたいですね。みんな素晴らしい先輩方です!でも、そういう想いはちょっとあって。フランスのパスカル・フェラン監督が、セザール賞を受賞した壇上の席で、彼女は大規模作品か小規模作品のみで中間の映画が撮れないフランス映画の状況を批判をしたのですが、「発言出来る立場にある人間はがきちんと発言する」という覚悟で発言していって、業界・行政の改革に乗り出した。韓国も一緒で、フランスのCNCに当たる韓国の映画庁のKOFICも、韓国の映画人自身が発言し、行政に声をあげて変えていってる。これも色々な場で書いていますが、以前、充実した助成金制度があって羨ましいね、とフランス人、韓国人に別々の機会に羨んだことがあったのですが、「何言ってるんだ⁉ ︎俺たちは戦ってこの制度を勝ち取っているんだ!」と言い返されました。全世界的に文化予算を減らそう、という動きは絶えないので。

土屋:ただ、少なくとも韓国の人を呼んで鍋講座をやった時は、日本では毎日東京だったらどこに行っても必ずインディペンデント映画が上映されていて、尚且つ助成金ではなく自立してやっているとてつもない場所だ、凄いじゃないか、という言い方でしたね。

深田:多分私たちが独立映画鍋を作った根幹にあると思うんですけど、文化の多様性と言っても、例えば貧困にくじけないとか、とりあえず結婚を諦めるとか、子どもを諦めるとか、ヒモになるとか、人生を棒に振る覚悟がないと飛び込めない業界に飛び込んでくる無謀な人たちのお陰で多様性がギリギリ守られている、という状況を、そろそろ変えていきたいよね、という気持ちが・・・。

土屋:ところで、深田さんはカンヌで受賞して、今みたいな日本の映画行政の問題点を壇上で今の3倍位のスピードで喋ったんでしょ?

深田:そこにいた日本人すら何言ってるか分からなかったみたいです(笑)。後で記事にしてもらうためには何か言っておかなきゃ、と。

土屋:それで記事になって良かったし、何もないより全然伝わったと思うので、これを機会にやっていきたいし、映画鍋に関して言えば、今深田さんが喋ってくれたことを、4〜5年前から講座をやりながら「何とかしないといけない」と言いながら続けていて、飲み屋で言うのは誰にでも出来るので、具体的にやっていくにはどうすればいいのか、ということを、地道にやっていこうとする意思のある人々の互助会ですので、毎月チラシを折り込んだりしながら、具体的に進めばいいなぁ、と僕は思っています。

質問者⑥:最初に自主映画を作った時、配給まで見据えて映画を撮ったのでしょうか?

深田:最初に自主映画を作ったのは22歳の時の『椅子』という映画で、制作費も自分のバイト代で、スタッフも友人で、僕一人でカメラを回して。その時は「とりあえず作って人に見せよう」というだけで、当然出先のことは何も考えていないです。結局は映画学校の修了制作に選ばれなかったから、という“黒い情念”で動いたんですけど。

土屋:多いね・・・“黒い情念”(笑)。

深田:大概それで動いているので(笑)。完成して2年くらいは、小さな自主映画の上映会にかけてもらっているうちに、アップリンクの方から上映をオファーされて、1週間くらい上映したのですがお客さんが本当に入らなくて。アップリンクには申し訳なかったのですが。むしろそれをやってみて、上映や宣伝の大切さを知りました。

そこからは試行錯誤で、『東京人間喜劇』は青年団からの助成金を得て、青年団の俳優たちと作った映画なのですが、青年団の普段演劇をしている劇場を一週間借りて、プロジェクターとスクリーンを自分たちで設置して朝から晩まで上映したり。今は多少は配給や出口のこと考えるようになりました。劇団青年団に私が所属していることもありますが、演劇の人たちは出口を考えないなんてことはなくて、零細企業の社長みたいに劇団員を抱えているので彼らに出演機会とやりがいを準備しないといけない、まず小屋を押さえて脚本書いて、満席にして、計画的に次に繋げるために演劇評論家やマスコミを呼ぶ。そういう視点は若かった時の僕や、周囲にいた自主映画界隈の人たちには全く欠けていました。自分のやりたいことを継続させていくための演劇人の意識の高さはとても勉強になりました。

質問者⑦:フランスを目指していかれたのか、たまたまフランスだったのでしょうか?良かったことと悪かったことがあれば。

深田:たまたまバルザックというフランスの小説家が好きで、たまたま初めて企業にお金を出してもらって作ったのが『ざくろ屋敷』で、それがご縁でパリの映画祭に呼ばれたという、たまたまの要素は多いですが、やはりフランスは文化を大切にしている国なので、その制度自体に呼ばれたというのはあると思います。フランスの文化予算の大事なところは、フランスの助成金はフランスのためだけに使われていないという点です。EU圏の映画は合作が今はスタンダードで、私たちが観客として享受している多くのヨーロッパの映画には、フランスのお金が入っているんですね。制度的に世知辛い日本の業界だけでやっていくよりは、外国との合作でやっていくのが重要だと思っています。

余談ですが、制度が進んでいますからフランス、フランスとつい言ってしまうのですが、じゃあフランスの制度にもこんなに問題があると色々な指摘を受けることがある。でも、「日本人は賢くなり過ぎてしまったなぁ」と何となく釈然としない気持ちになるんです。フランスの制度にも問題があるのは当然で、問題のない制度なんて存在しないから時代に合わせてその都度変えていこうとする訳で。でもはっきり言って日本の行政や制度の状況はまるで焼け野原みたいな状態なんです。今、日本の映画人がフランスの制度の問題点を発見して指摘するのは、幼稚園に入る前に更年期障害を心配しているようなもので、「まだそのスタートラインにも立ってないよ、日本は」という気がします。どこの国にも完璧な制度はないので、だから韓国はフランスの制度をモデルにしながら韓国の情勢に合わせて更新中なわけで、日本もそれをすればいいんじゃないかな、と思います。あと、個人的にフランス人と一緒にお仕事をしていて、嫌だと思ったことは一度もなかったです。

おわりに

今回の講座には、約100名、その後の祝賀会には約70名の人々が集まり、独立映画鍋創立メンバーのひとり藤岡朝子さんのサプライズの特製深田晃司似顔絵付き手作りケーキの登場など、みんなの深田晃司愛に包まれた温かい会になりました。

講座では深田監督の十八番である日本の助成金制度の向かうべき方向について言及されたり、「ユニバーサルでありながら日本的なところを維持するとは何だろう?」という矢田部さんの問いと絡ませた深田監督の考え方や、ネーミング力に魅せられました。“黒い情念”や“幼稚園に入る前に更年期障害を心配しているようなもの”など。やはり、監督ステートメントでMK2スタッフやシネマ・デュ・モンドをうならせる深田監督の言葉のチョイスには普段から思想が詰まっているのでしょうか。

独立映画鍋共同代表の深田監督が、創設から5年後にカンヌ映画「ある視点」部門審査員賞受賞という快挙を成し遂げたことは、日本のインディペンデントの映画業界に関わる人々の気持ちを大きく盛り上げたと思いますし、また、カンヌ国際映画祭で受賞の際のスピーチで、日本の監督が海外を目指す制度の不十分さを後進のために苦言を呈するなど、そんな、どれだけステップ・アップしても変わらない深田監督の熱いインディペンデント魂が、この報告会でも垣間見えました。独立映画鍋の行政への政策提言が前に進むかも?

映画『淵に立つ』10月8日より全国公開。

公式サイト http://fuchi-movie.com

(文責:山岡瑞子)