多様な映画のために。映画行政に関するいくつかの問い掛け

深田晃司(映画監督)

今、日本映画界に欠けているもの、望まれるものがあるとすれば、なんでしょうか。

「面白い映画」? 「才能ある若手」? 「ひとりでも多くの観客」? それぞれもちろん大切なことですが、私はこう思います。今、私たちが本気で取り組まないといけないのは、「健全な競争原理のもと、多様な映画が育まれる環境」を準備することであると。

では、仮に上記の環境設計を業界の改善の目標として見定めたときに、それを阻害する要件があるとすれば、なんでしょうか。大きく分けて以下の3点にあると考えます。

①資金不足

文化庁が、毎年映画のために使う資金は、多く見積っても約20億円です(参考資料)。一方経産省と総務省が「クールジャパン政策」において支出する資金は合計で約150億円。これは映画だけではなくゲーム、テレビアニメ、音楽、電子コミックから日本食まで、すべてを対象にした支援なので、映画自体に流れている額ががどの程度かは分かりませんが(調査不足です。すみません)、多めに見積もって40億円ほどと考えると、文化庁の20億円と合わせて、「映画予算」はだいたい60億円ぐらいになるでしょうか。

正直、納豆の値段の10円20円の変動に日々一喜一憂している身としては、額が大き過ぎてピンときません。

ここで参考として、ある単純な比較を行ないたいと思います。

フランスの映画行政を管轄する国立映画センター(CNC)が、毎年映画のために支出する資金は年間約800億円です。一方、隣国韓国にある韓国映画振興委員会(KOFIC)におけるそれは400億円です。なぜ、日・仏・韓でこれほどの格差が生じてしまったのでしょうか。

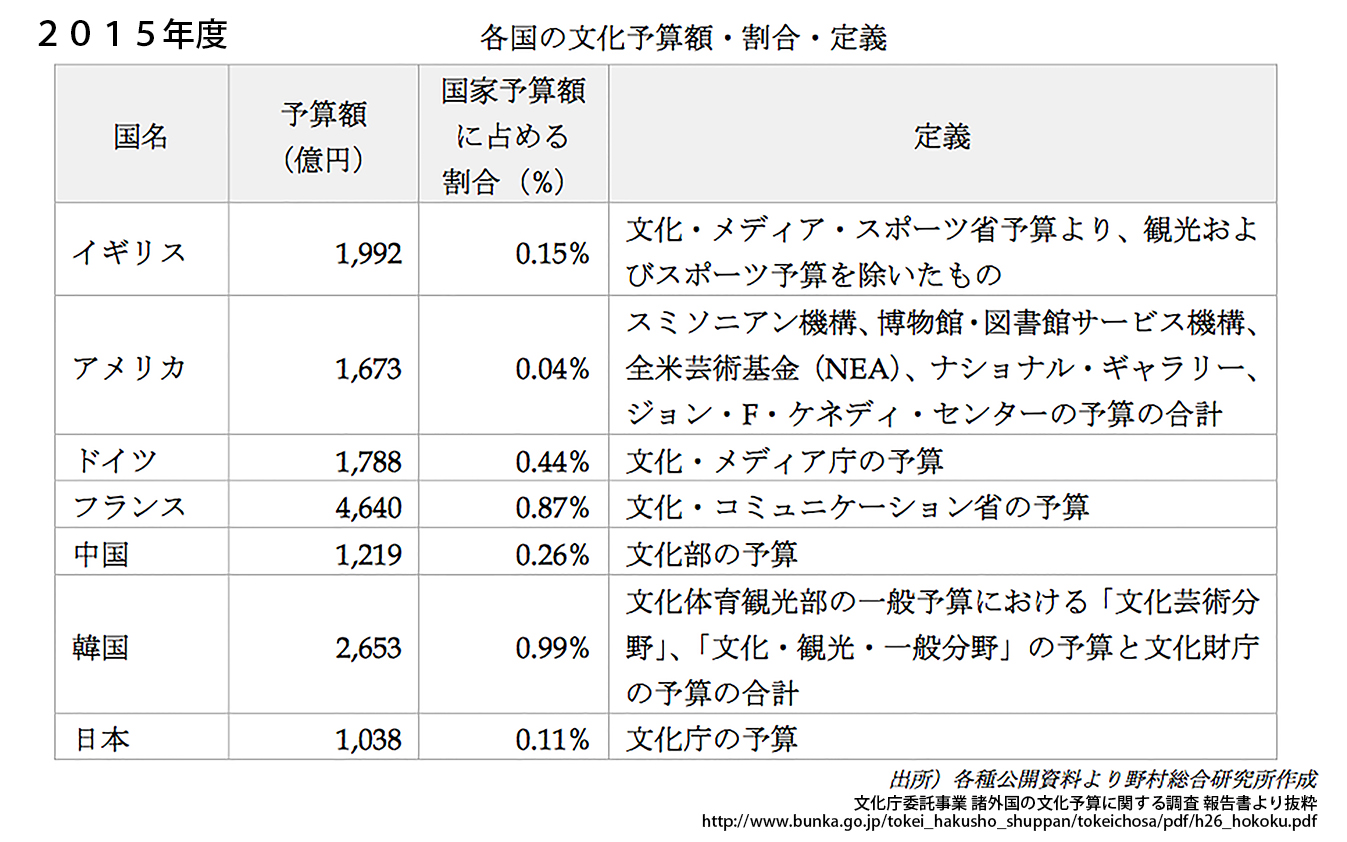

まず考えられるのは、そもそもの文化予算の額についてです。2015年度における各国の文化予算額を比較してみましょう。

フランスは4,640億円、韓国は2,653億円、日本は1,038億円です。金額の多寡だけでは、国の規模がそもそも違うので正確な比較とは言えません。より本質的な数値は、これら文化関係の予算が国家予算の中で占める比率を見ると分かります。

すなわち、フランスが0.87%、韓国が0.99%、日本は0.11%となり、その格差はさらに広がってしまいます(※文末表参照)。 これは言い換えれば、それぞれの国がどれだけ文化を大事に思っているかどうかの比較と言ってしまってもいいのではないでしょうか? 私たちは残念ながら、文化を大切にしない国に生きています。もちろん、そういった予算の割り振りを政治的に是認してきたのも、私たちです。

話を「映画予算」に戻します。ここで重要なのは、フランスの「映画予算」800億円も韓国の400億円も、その全てが上述の文化予算で賄われている訳ではないということです。ではその財源は何か。各国それぞれが複雑なシステムを採用しているので、一言での説明は難しいのですが、フランスでも韓国でも共通して導入されているのが、いわゆる「チケット税」です。つまり、映画入場料金の数%を徴収し、それを映画支援のための資金に当てていく制度です。本来は納税者への説明責任が不可欠な文化予算を使う以前に、まずは映画業界内部のお金を循環させることで、映画人が映画人を支える仕組みをフランスも韓国も取り入れています。

つまり、商業性の高い映画と、必ずしも商業性は高くない映画が共存できるための制度設計がなされている訳です。

個人的な意見を述べますが、様々なハードルはあれど、これは将来的には日本でも導入すべき制度であるのは間違いないと思います。今、日本の興行収入はだいたい年間2,000億円前後を推移しています。このうち、もしフランス並みに10%を「チケット税」として循環させれば、毎年200億円の映画のためだけに使える資金を得ることになります。

この資金に例えば「映画発展基金」とでも名前を与え、映画人が大手メジャーからインディペンデントまで企業間の垣根を越えてCNCやKOFICのように組織管理したとすれば、どうでしょう。文化庁や経産省の助成金と違い、映画人自身の必要に応じて業界全体の発展のために使用できる資金を得ることができるわけです。

②制度の不備

これまでは、単純に資金力についての比較を行なってきましたが、次はより具体的な制度面についての比較を試みます。

私も設立に関わっている独立映画鍋というケッタイな名前のNPO法人では、月に一回、一般に開かれた形で映画にまつわる勉強会を開催しています。それは、映画鍋の会員(ほとんど映画関係者です)が、それぞれの興味あるテーマを持ち寄り専門家をお招きし、その知見を共有することを目的に行なわれています。

昨年度には、私がファシリテーターとして企画立案させて頂いた「世界の映画行政を知る」という三回シリーズの勉強会がありました。このシリーズでは、フランスと韓国と日本の映画行政の当事者や専門家をお招きし、ここまでに記してきたようなことをお話し頂いた訳ですが、その中でも第2回の「韓国編」は目から鱗が落ちるような内容でした。韓国KOFICの研究員をなさっていたチョン・インソンさんにKOFICの成り立ちとその取り組みについてお話し頂いたのですが、日本の文化庁が行なう映画行政のそれとのあまりの隔たりに私は愕然としました。

よく、韓国映画のここ20年の躍進について日本人が語るときに口をついて出るのが「韓国では映画は国策だから」「国がゴリ押ししているから」という言葉です。そこには大抵の場合、負け惜しみに近いような揶揄するニュアンスが入り交じります。それは半分は当っているのかも知れませんが、半分はまったく間違いであることを、チョン・インソンさんの静かな語り口より知る事となりました。

例えば、映画支援策のきめ細かさが、日本のそれとは雲泥の差です。

日本の文化庁が行なう映画への助成金の大半は、基本は映画の保存と製作助成です。製作助成とはつまり、映画を「撮る」ことに対する助成で、代表的なものとして日本芸術文化振興会を通じて交付される助成金があります。製作費が5000万円以上か1億円以上の作品に関して年間約35本前後の映画が選抜され、総額3億6000万円程度の支援が行われています。

この制度自体にもいくつかの問題点は指摘できるのですが、それはまた後述するとして、全体としてのより大きな問題は、映画製作は基本的にはとても手間と時間の掛かる創作活動であるにも関わらず、日本の助成制度ではその一部分しかフォローできず、非常にバランスの悪い支援しか行なえていないという点です。

映画を作るためには、まずは「企画開発」と呼ばれる、映画の題材を探したり脚本の内容を練ったりする準備期間があり、その後、シノプシスからプロットなどのいくつかの行程を経て、ようやく脚本が完成し、資金繰りなど体勢が整ったところで、撮影に向けての準備が始まります。撮影が終わると次にポストプロダクションと呼ばれる編集や音楽をつける作業が行なわれ、ようやく映画が完成します。しかし、これで終わりではありません。その後は、その映画を観客に見せて行く「配給上映」が始まります。

残念ながら、日本の映画への助成金のほとんどは、映画のクオリティを大きく左右する「企画開発」の段階と、観客に完成した映画を届ける「配給上映」には使えません。例えば上記の日本芸術文化振興会の助成も「企画開発」には使えず、また宣伝費などは経費の対象外となっています。なぜなら、日本の税金の考え方は「成果物主義」の傾向が強く、完成保証の難しい企画や脚本の開発や、形の残らない配給上映への支援は難しいから、と助成を支出する側の関係者より伺った事があります。

一方、韓国に目を向けると、こちらではちゃんと「企画開発」にも「配給上映」にも助成金が下りています。例えば、脚本については、「企画開発支援制度」があり、年間2回の審査を経て約50〜60本ほどの企画に対して、トリートメント(映画の詳細なあらすじ)と脚本の二段階に分け、各100万円ほどの支援が行なわれます。一方「配給上映」についても、「独立映画流通支援制度」があります。これによって特設映画館の設置から上映に掛かる経費、上映素材のプリント費用やデジタル上映の関連費用、PR費やマーケティング費などへの支援が行われています。

特筆すべきは、これらの支援を行うにあたり、「多様性映画」というKOFIC独自の視点が創出されている点です。つまり、必ずしも高い商業性を持ち得ないような作品を「多様性映画」と認定し、上記の「企画開発支援制度」も「独立映画流通支援制度」もこの枠組みの中で施行されます。その基準は様々で、製作費や公開規模などが小さい映画かどうかといった「サイズ」の側面と、芸術性や作家性が尊重されているか、政治的・社会的な問題を扱っているか、他国の文化の理解の促進に貢献するか、などといった「文化的価値」の両面から審議され、この審査を通過した映画は、「多様性映画」としてより行政からの支援が受け易くなります。

これは、フランスにおいてはクオリティ審査なしに広範に交付される「自動助成」と、もしかしたら考え方は近いのかも知れません。経済原理だけに委ねていてはどうしても映画の多様性が狭まっていくことへの危機感が生み出した制度と言えるのではないかと思います。

③当事者意識の欠如

日本における映画への助成制度とKOFICのそれを比較して、如実に思うのは、日本の制度には作り手のリアルな感覚が希薄である、ということです。

例えば、日本芸術文化振興会の助成制度は、もちろんないよりあるにこしたことはないのですが、しかしお世辞にも使い易い制度とは言えません。文字数にも限りがあるので、一点だけ挙げるとすれば、例えばこの製作助成に申請したとして助成の決定が出るのは9月下旬になります。一方、日本のお役所は年度ごとに予算が動いているため、そのプロジェクトは年度内での完結を求められます。つまり、9月下旬に助成の下りた企画を、約半年後の翌年3月には完成試写会を行わなければならないわけです。半年で長編映画を完成させろというのは、不可能ではないにしても、正直無茶な話です。クオリティにも影響します。つまり、この年度末の縛りは、映画作りの「リアル」が役所の事情に完全に負けてしまっている典型例と言えるでしょう。

なお、フランスにおいても韓国においても、助成金交付が決定してから作品の完成までの猶予は一年以上設けられていて、その助成金が下りたという信頼をもとに、さらに資金を潤沢にしていくことが可能となっています。

では、これは映画人の事情を察して汲み取らないお役人や官僚が悪いのでしょうか。私は違うと思います。

映画の助成制度が使いにくいのは、映画作りのリアルをちゃんと行政に対して伝えられなかった映画人の責任です。映画雑誌「映画芸術」の447号における特集記事において、日本芸術文化振興会の亀田雄一氏が「あくまで国の予算を使っているわけですから、助成に 馴染む映画と馴染まない映画があるというのは言えると思います」と発言されていたのは重大で、亀田氏の使った「馴染む」という言葉の真意を私達は真剣に解きほぐさなくてはなりません。これは、欧米では常識である文化行政において芸術の自由と独立性を保つアームズ・レングス原則の理念と日本は異なる状況にあるのではと疑念を抱いてしまいますが、こういった発言がやや不用意にでてきてしまうことも含めすべてが、文化の公共的な意義を説明してこなかった私たち文化に携わる人間全員に責任の一端があります。

1999年に韓国独立映画協会が発行する雑誌に、あるスローガンが掲載されました。

「アメ玉をくれとせがまずに、堂々と芝生の球場を要求しよう!」。

つまり、作品への場当たりな助成金だけではなく、ちゃんと企画開発から映画撮影、その後の上映まで、多様な映画をフォローできるような一環した支援制度を要求したのです。韓国の映画関係者とフランスの映画関係者それぞれの口から、まったく違う場所で、同じ言葉を聞いたことがあります。「そちらの国では助成金が充実していていいですね」という言葉に対し彼らはキッパリと言いました。

「私たちは戦っていますから」

映画に携わる人間が、ただ無邪気に面白い映画を作っていれば済んだ時代は、残念ながらもう永遠に過ぎ去ってしまったと思った方がいいでしょう。私たちは、私たちが映画を作り見せて行く環境を自分たちで作り勝ち取らねばなりません。そして、映画のもつ公共的な価値というものを、ちゃんと世界に、社会に、納税者に、説明できるようにならないといけないでしょう。

最後に。なぜ、多様な映画か?

冒頭に、「健全な競争原理のもと、多様な映画が育まれる環境」と書きました。最後になりますが、なぜこの一文を日本映画全体の制度設計の目標にすべきと考えているかを私なりに述べて、この雑文を締めくくりたいと思います。

まず、私たちは「健全な競争原理」のもと映画を作れているのでしょうか。もし「あなた」が今日もなんとか映画作りに関わり続けられているとして、それは自身の才能や努力の結果だと信じているかも知れません。しかし、はたして本当にそうでしょうか。

映画の道を志す多くの若者が、30代になると例えば結婚か映画か、子供か映画か、生活か映画かの二者択一を迫られます。そして多くの人が映画の道を断念していきます。そこには、もちろん本人の資質もあるでしょうが、一方で例えば伴侶が映画に対して理解があるかとか、実家が裕福であるとか、東京生まれであるとか、貧乏に負けないメンタルを持っているとか、そんな映画の才能とは関係ないところで、映画と関わり続けられるかどうかが決まっていきます。なぜなら、映画業界にいると生活への保障はないし、賃金も不安定で、労働時間は長く残業代も出ない、セクハラパワハラは横行しているしと、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが困難になるからです。しかも、それらに耐えられなければ一人前の映画人になれないとさえ言われます。その言葉は、業界が自らのブラック企業化を是認するようなものです。

今映画作りに携われている「恵まれた」私たちは、ワタミを非難する以前に、少しでも映画業界のスタートラインでの種々の不平等を是正する努力をはらうべきではないでしょうか。完全な平等は不可能にしても。

では、「多様な映画が育まれる環境」の必要性は? それは映画ファンのためにあります。

「いや、でもさ、正直つまらない映画はいらないよ、必要なのは「面白い映画」じゃないの?」 映画の多様性についての議論になると、そんな言葉をよく聞きます。確かに一理あるようですが、しかし、その人の言う「面白い映画」を私は「つまらない」と思うことも多く、逆に私が「面白い」と思う映画を彼が理解できないことも多々あります。「面白い」か「つまらない」かは結局それだけ主観的で曖昧なものですが、一方「多様性」というのはフワッとしているようで、実はかなり明快です。思想信条や映画の嗜好に関わらずいろいろな映画が障害なく作れる環境を目指すというだけのことだからです。結果、それが最も不特定多数の映画ファンにとってのサービスに繋がるはずです。

同時に、価値観が多様化し、ひとつの共同体の中に様々な国籍や信仰が入り乱れていく現代社会において、多様な価値観に触れる機会を映画表現が保ち続けるということは、それだけで高い公共的な意義につながりますし、何よりそれは民主主義の保持に貢献することでしょう。

考えることは山ほどあります。どうしたら、100万人が見る映画と、1万人が見る映画が共存できるのか。なぜ、シングルマザーの女性が子供を育てながら映画と関わり続けることが難しいのか。映画の興行収入の8割を一部の大手映画会社が独占している現状は不健全であると言えないのか、そもそも日本映画の数が多過ぎるのではないか、などなど。インディペンデントであるとかメジャーであるとか関係なく、映画という娯楽であり芸術である豊かな表現活動が、次の100年、また次の100年と持続できるよう、今何ができるかをみんなで考えていきたい。

深田晃司(映画監督)

注)アメリカは、日本と比べても遥かに小さい0.04%であるが、これはアメリカにおいては民間からの寄付等を奨励するための税制優遇措置が充実していて、政府による直接補助が少ないためであり、単純な比較は難しい。また、ここ10年文化予算が削減の傾向にあるイギリスもまた、アメリカほどではないにせよ、民間からの寄付の多い国と言える。日本は文化予算、寄付ともに少ない。

参照 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_10/50/pdf/shiryo_10.pdf

※本稿は、2014年8月発売の「映画芸術」No.448への寄稿に加筆・修正をしたものです。

※2016年5月30日 文中の各国の文化予算額の比較を最新の2015年のものに更新しました。

参照 http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/h26_hokoku.pdf

※本稿は執筆者の個人的な見解になります。